让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

编者按:

刑满释放人员(以下简称“刑释人员”)的“再社会化”一直是道社会难题。今年8月,胖东来创始人于东来宣布招录刑释人员一事,引发社会广泛争议。

9月,原点栏目发表《出狱四个月后,他被胖东来录用了》和《胖东来招录刑释人员引热议,回归社会之路如何走?》(点击标题跳转至原文)两篇文章,聚焦刑释人员求职过程中的心态、遭遇的困境及困境背后的法律问题。

然而,就业只是刑释人员“再社会化”过程中的一部分。住房、社保、家庭关系的重建……每一道关隘,都可能成为他们回归路上的阻碍。

从上世纪50年代至今,新中国逐步建立起由政府、社会、企业共同参与的安置帮教体系。如今,刑释人员出狱后,不再是无人管、无处去的状态。

“社会支持系统”,指个人通过社会关系网络获得物质援助、情感关怀等帮助的持续性支持体系。在安置帮教的工作背景下,刑释人员如何重获社会支持系统?谁又是这一系统中的“关键要素”?在多元主体参与的安置帮教体系中,不同主体之间又是如何协同的?

第三篇,我们将聚焦上海本土的安置帮教实践,了解社会力量究竟如何精准链接多元资源,为刑释人员构建稳固的社会支持网络。

9月9日,68岁的朱明终于走出这道封闭的铁门。

2006年,48岁的他因犯贩卖毒品罪被判处死刑缓期执行。因为吸毒,他卖掉了自己在上海唯一的房产。出狱前,狱警联系朱明的家人无果,街道也表示无能为力。

朱明无处可去,身无分文。那一晚,朱明只能住在旅馆里。

第二天傍晚,他被送到上海市宝山区一家洗衣厂门口。工厂靠近石洞口码头,隔着长江,对面就是崇明岛。周边全是工业区,人烟稀少。

朱明心头一沉:是不是又要把我关在另一个地方?

接待他的是比他大几岁的陈国胜。陈国胜先带他去吃饭,再去洗澡,最后替他买全了所有的生活用品,包括剃须刀和指甲钳。隔天,朱明有些感冒,陈国胜又买好药放在他的床头。

朱明在洗衣厂安了家。两个多月后再谈回忆,他忍不住哽咽:

“我没想到,陈老师对我说的第一句话竟然是,‘朱师傅,您饭吃过了没’?”

打破“绝望”

朱明到来的前一天,陈国胜一晚上没睡好觉。

他是上海市虹口区社会帮教志愿者协会的金牌帮教老师,也是这家洗衣厂的办公室主任。他了解到,服刑时朱明因试图抢劫枪械,又被判了死刑缓期执行。“他内心有些什么想法?他身体状况如何?半夜会不会擅自离开?能不能适应工厂的生活?”

但他还是决定接纳。“总要给他个出路。”

在洗衣厂里,和朱明一样的“三无”(无家可归、无亲可投、无业可就)刑释人员,不止一人。

吴强因犯盗窃罪入狱。2022年出狱时已经59岁。举目无亲的他用八个字形容自己当时的处境:衣食无着、居无定所。

吴强急需一份工作。经过多方协调,他被安置在洗衣厂。和朱明一样,最初他也有过顾虑,司法局的工作人员告诉他,洗衣厂安置刑释人员多年了,十分靠谱。

没入狱前,他做着各种小生意,从没上过班。考虑到吴强的年龄和身体情况,陈国胜安排他推货架车,是厂里较为轻松的工种。

放满衣服后的货架车不好推,刚开始时,吴强干起来很费劲。他沮丧地找到陈国胜,陈国胜意识到,吴强想把工作做好,但内心十分焦虑。陈国胜安慰他,先定一个小目标,咬咬牙,熬过一周是一周。

就这样,吴强熬过了今年上海炎热的盛夏,如今已能完全胜任。他意识到自己不是“没用的人”。

“踏实,也充实”,就像飘着的浮萍靠了岸,吴强拥有了新生活:工作闲暇之余,他喜欢听歌,也会去工厂附近的小镇上唱卡拉OK。厂里还有一位患脑梗的刑释人员,行动不便,吃饭如厕都需要辅助,吴强与他同吃同住,悉心照顾,整整一年。

洗衣厂内的职工休息室。受访者供图

洗衣厂内的职工休息室。受访者供图

工厂安置刑释人员已有二十余年,对普通员工来说不是新鲜事。朱明和吴强都曾担心,厂里的员工会对他们“另眼相看”。一位和朱明同住的员工则表示,“他们为人都挺好的”。这位员工回家时,经常把自己的电瓶车钥匙放在厂里,方便他们出行。

陈国胜也认为他们本性并不坏。很多时候,犯罪只在一念之间。

纪浩是上海市新航社区服务总站长宁工作站社工,有着近二十年安置帮教经验。

成立于2004年1月的上海市新航社区服务总站(以下简称“新航总站”),由上海市司法局作为主管单位,是全国首家从事社区矫正和安置帮教社会工作的社会服务机构。

纪浩发现,刑释人员入狱前可能存在一些社会和家庭方面的问题没有得到解决。出狱后,这些现实困境依然存在且一时难以化解,这成了他们焦虑和消极情绪产生的主要原因。

他将刚出狱的刑释人员分为两类。第一类人在出狱后会第一时间向属地司法部门主动求助。安置帮教社工只需为其链接资源、助其生活步入正轨。

但这样的人是少数。大多数刑释人员出于自卑和抵触心理,不会主动求助,而这些人才是纪浩的重点帮教对象。

四年前,黄扬因袭警罪被判刑7个月。二十多年前,黄扬与妻子离婚,净身出户。出狱时,黄扬61岁,身无分文。前妻和女儿拒绝接纳,他只能留宿街头。纪浩先后帮助他解决了临时住处,恢复养老金的领取及申请廉租房。

但这并不能彻底解决黄扬的困境。虽然前妻愿意提供材料帮助黄扬申请住房,但始终不愿与他见面。女儿如今有了自己的小家庭,更不愿坐过牢的父亲来打扰。

纪浩始终和黄扬保持联系,也经常将他的生活情况告知家属。一方面让她们放心,另一方面也让她们知道,社工一直在支持黄扬,他也有了明显的转变。

两年后,家属的“心门”终于打开了,主动将黄扬接回了家。

纪浩和同事入监帮教。受访者供图

纪浩和同事入监帮教。受访者供图

洗衣厂只是刑释人员暂时过渡的“驿站”。在陈国胜接待过的刑释人员中,大部分人在适应社会后都有新的去处,这是他希望看到的。

当然,也有人选择留下来。曾经的副厂长,也是一名刑释人员,曾因犯盗窃罪“三进宫”,2000年左右,他来到洗衣厂,从最基础的洗涤工做起,一步步成为车间主任,最后成为副厂长,也在厂里收获了爱情。

每一个到厂里刑释人员,陈国胜都喊他们“师傅”。在他看来,他们已经为过去的事情付出了代价,而他要做的,是让“师傅们”重拾对未来生活的信心,“向前看,有盼头”。

看见伤痕累累的家庭

洗衣厂厂长陈仕荣72岁了,厂里每来一位刑释人员,他都要亲自和他们聊聊天。

到厂的第二天,朱明去陈仕荣办公室。他一走进去,陈仕荣立马从座位上站起来。一位比他年长的企业负责人起身迎接他,朱明觉得不可思议。

“到了这里就安心,把身体养好。”这是陈仕荣对他说的第一句话。

陈仕荣外出时,作为办公室主任的陈国胜都要陪伴在旁。慢慢地,他发现,老板不简单。

上世纪90年代,为解决返城知青、下岗工人的就业问题,虹口区凉城街道开办了荣伸洗衣工厂,属于政府部门的三产单位。当时,陈仕荣是街道经济科的干部,分管再就业工作。2005年,荣伸洗衣工厂改制为上海仕操洗涤有限公司,陈仕荣也因此“下海”,成为一名企业的管理者。

不变的是,他的洗衣厂依然在解决特殊人群的生活和就业问题。作为上海市虹口区帮教志愿者协会的会长,二十年来,陈仕荣的洗衣厂先后安置了300多人次的刑释人员。最多时,同时有40名刑释人员在厂里工作和生活。

洗衣厂安置刑释人员的中途驿站。甘煜敏 摄

洗衣厂安置刑释人员的中途驿站。甘煜敏 摄

陈国胜2009年入职洗衣厂。他坦言,最初他内心有些防备和顾虑,周围经常有人评价他,“好人不帮,帮坏人”。这让他更加不理解这份工作。

转机出现在一次春节慰问中。那次,陈国胜跟着陈仕荣去探望某位服刑人员的孩子。小女孩只有10岁,她和瘫痪的母亲住在破旧的上海老房子里,门窗都是坏的。除夕夜,小女孩的晚饭只有4个汤圆。

陈国胜意识到,他不是在帮助坏人,而是在帮助一个“受伤”的家庭。多年的帮教工作也让他和陈仕荣意识到,犯罪行为的背后,“生病”的可能是整个家庭。

一次,陈仕荣接到狱警来电,对方称有一位罪犯自称是他儿子,想要见他。

陈仕荣“吓了一跳”,赶到监狱去才发现,小伙儿曾经在洗衣厂工作过,刚成年。他的母亲早逝,父亲再娶,他从小无人看管,先后“七进宫”。第一次出狱到洗衣厂时,他没有皮带,提着裤子,穿着一双大号的皮鞋,陈仕荣给他安排了工作。

纪浩也见过太多破碎的童年。章冲是他曾经帮教过的刑释人员。二十年前,他犯故意杀人罪,杀害的人是自己的亲属。鉴于案件具有特殊动因,法院判其死缓,后依法减为有期徒刑二十年。

章冲是知青子女,从小父母教育缺失。章冲出生不久,父母就去了甘肃,将他留给爷爷奶奶抚养。祖辈对他的管教方式唯有打骂,章冲从小没有“家”的概念,规则意识薄弱,最终走向歧途。

家庭,是很多人放不下的牵挂。

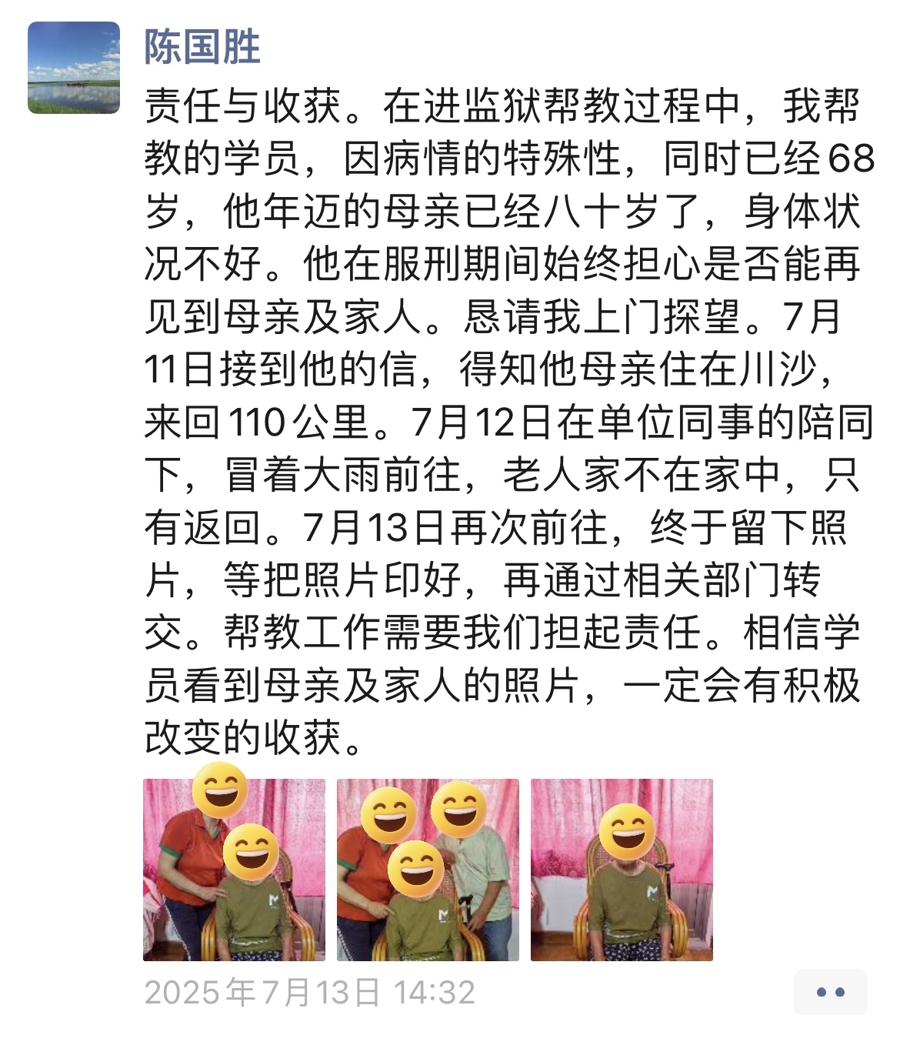

一位68岁的诈骗犯,起初抗拒和陈国胜接触,但提到家里80多岁瘫痪的老母亲是他唯一的牵挂,他担心自己出狱后再也看不到母亲了,让陈国胜“想想办法”。

从监狱回来后,陈国胜两次上门,才遇到他的母亲。拍下照片,送进监狱,狱警说,男人一拿到照片眼泪就流下来了。

另一次,一位银行抢劫犯,因在狱中行为恶劣,出狱时由副监狱长亲自送到洗衣厂。第二天,他向陈国胜提出,要去墓地祭拜去世的爱人。陈国胜为他安排好车辆和驾驶员,在爱人的墓前,这位监狱里的“刺头”双膝跪下,失声痛哭。

陈国胜曾两次上门为拍摄照片。受访者供图。

陈国胜曾两次上门为拍摄照片。受访者供图。

向前走一步

纪浩入监帮教过无数次。他既配合区司法局入监开展常态化工作,也作为新航总站“爱启新航”的项目骨干,为临释人员提供专业帮教。

“爱启新航”项目的诞生,与上海出监监狱制度的探索几乎同步。2011年,上海市五角场监狱被定位为全国首批、上海市唯一一所出监监狱,主要关押即将刑满或余刑在三个月以上、一年以下的短刑期罪犯。

为进一步强化出监教育功能,2013年监狱设立沪籍与外省籍出监监区,将上海籍临释人员提前三个月集中,开展回归社会前的适应性训练。也是在同年,新航总站与五角场监狱携手,在市司法局、监狱管理局和爱心帮教基金会的支持下,共同打造“爱启新航”回归教育项目品牌。

自2013年7月起,项目社工每月入监,以“监社无缝衔接”为目标,多方协作,填补罪犯出狱前“最后一公里”的教育空白,内容主要涵盖情绪管理与心理疏导,生活技能培训,法律与政策咨询等。

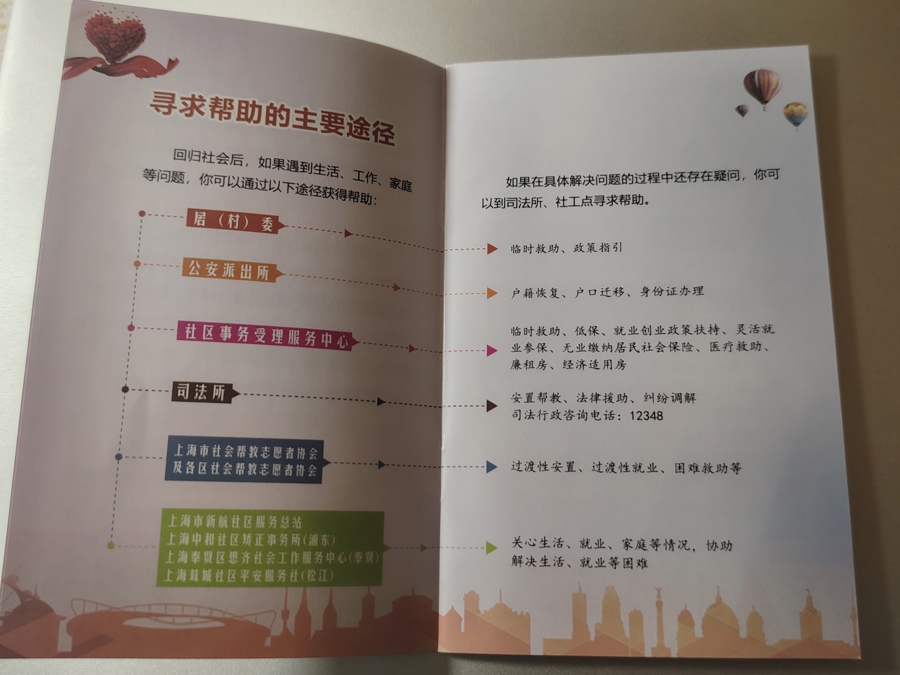

新航总站制作的“回归指南”,发放给每一位刑释人员。受访者供图

新航总站制作的“回归指南”,发放给每一位刑释人员。受访者供图

纪浩介绍,其中,心理疏导是临释人员最为迫切的需求。

他将服刑人员的心态分为三个阶段:刚入狱时,对环境感到陌生,会产生消极心理,甚至自暴自弃;随后,慢慢适应;而到了出狱前,焦虑和恐惧的感觉便会袭来。

心理疏导的目的,往往是为了了解背后最实际的生存需求。

黄蒙是纪浩帮教了十年的对象。临释前两年,他得知,自己户籍地的老房子赶上动迁,前妻擅自代办了拆迁手续,随后,哥哥又跳出来主张继承权。黄蒙与妻子离婚多年,孩子随妻子生活,出狱后他该住哪里?没钱又该如何生活?对未知的恐惧和担忧让黄蒙情绪失控。

了解情况后,纪浩一边对黄蒙做心理疏导,一边反复做前妻的思想工作。多次协调后,前妻态度缓和,同意从动迁补偿款里拿出一部分给黄蒙。

最终,在司法局与监狱的监督下,纪浩、动迁组、律师一同进监,黄蒙签署动迁协议,从此“吃下了定心丸”。

“向前走一步”,纪浩这样形容他的工作。当刑释人员还在服刑时,社工便定期入监,了解其家庭情况和出狱后可能存在的困境,尽量在出狱前有所解决,缩短他们出狱后的“空窗期”。

在五角场监狱内有一栋模拟实训大楼,其中建造了社区事务受理中心、超市、银行、火车站等场景,目的是让服刑人员能在“仿真社会”里提前适应社会生活规则与流程。

纪浩做了个比喻:模拟实训大楼是“硬件”投入,“爱启新航”项目则是“软件”升级——监狱通过引入社会组织,解决刑释人员回归社会后就业、心理调适、社会融入等现实难题。

五角场监狱内的模拟实训大楼。图源:微信公众号“上海监狱”

五角场监狱内的模拟实训大楼。图源:微信公众号“上海监狱”

为了同一个目标

安置帮教是一项系统工程,仅凭一方的力量远远不够。

曾经,陈国胜帮教的一位虹口籍临释人员,拒绝出狱。父母离异后,父亲将房产卖掉,与保姆结婚,而房产中一部分是他的产权,导致他出狱后将无家可归。

陈国胜虽有心相助,却难以精准对接街道资源、协调多方关系。他转而联系新航总站虹口分站的社工。凭借在各区扎根的网络优势,社工迅速联动街道、民警、律师及司法所干部,共同与其父亲协商。最终,家人将他接回,父亲也承诺每月支付2000元生活费。如今,他被安顿在母亲一方的亲戚家中,重获落脚之处。

作为专业社工,纪浩主要帮助刑释人员应对心理调适与社会融入难题。而当遇到就业问题,他往往也需要借助上海市社会帮教志愿者协会的力量。

该协会在就业方面拥有丰富资源:既广泛联络社会各界爱心企业,搭建起企业与刑释人员之间的桥梁;又熟悉就业市场动态,能根据个人技能水平与兴趣,精准匹配岗位。

章冲出狱时已四十多岁,家庭拒绝接纳。纪浩通过上海社会帮教志愿者协会,联系到一家餐饮店。老板表示愿意接纳刑释人员。餐饮店包吃包住,章冲在店里备餐打杂,逐渐回归正常生活。

纪浩总结,新航总站和上海市社会帮教志愿者协会看似分工不同,实则在市司法局统筹下形成了有机的整体,相互链接资源,合力为刑释人员排忧解难。

上海已形成“司法局统筹、社工主导、志愿者辅助、社会组织参与”的帮教模式。然而在就业层面,仅靠政府举办的专场招聘会仍显不足。这类招聘虽能在程序上淡化“犯罪记录”的影响,但企业的参与才是关键。

“像洗衣厂这样的爱心企业,还是太少了。”虹口区社会帮教志愿者协会秘书长缪敏直言。多数企业最初因政策红利或资源倾斜而加入,发现“没有实质性好处”后,便会退出。

洗衣厂是上海市刑释人员过渡性安置基地。甘煜敏 摄

洗衣厂是上海市刑释人员过渡性安置基地。甘煜敏 摄

缪敏也敏锐地关注到,当下刑释人员中高学历、具备专业技能者占比显著提升,这对安置帮教工作提出了新要求。协会也与猎头公司积极合作,为他们匹配适合的就业岗位。

纪浩关注到胖东来今年8月公开招聘刑释人员一事,在他看来,这一举措不仅向社会传递了积极的信号,也为其他企业提供借鉴。

但他也指出,刑释人员仍被视为特殊招聘对象,身份难公开、考核标准高,融入集体可能受排挤,这些都是胖东来未来需要解决的问题。

2009年,上海将刑释人员纳入就业困难人员认定范围。江苏、广州等地随后跟进。纪浩建议,国家层面应尽快出台统一政策,在全国推广这一做法。

改变正在发生

郑波是上海市新航社区服务总站总干事,亲历了上海安置帮教体系的发展。

2016年,司法部、中央综治办、民政部、财政部联合制定印发《关于社会组织参与帮教刑满释放人员工作的意见》,标志着我国首次在国家层面系统化、制度化地推动社会组织参与刑释人员帮教工作。

而上海的探索更早。郑波介绍,2003年,上海便率先启动预防和减少犯罪工作体系建设,并探索本地化社会工作模式,借鉴新加坡、中国香港及中国台湾等地经验,在全国首创“政府购买社工服务”机制。

模式建立之初,专业社工从何而来?郑波回忆,一类是通过社会招聘,重点吸纳社会工作、教育学、心理学、法学等专业背景人才;另一类“特殊力量”则来自公安与监狱系统的老干部——他们将三十余年的执法经验转化为帮教技能。

上海的做法被中央政法委多次推广,并为2019 年《中华人民共和国社区矫正法》的立法提供了实践样本。

新航项目社工在开展临释女性对象成长小组活动。受访者供图

新航项目社工在开展临释女性对象成长小组活动。受访者供图

然而,好的模式不一定能够全国推广,其中最大的阻碍是工作理念的转变。

据了解,目前国内部分省市仍延续“执法主导”的帮教模式,以“管控”为核心。基层工作人员多来自司法系统,着制服开展工作。

华东理工大学教授张昱、费梅苹曾指出,社区矫正与安置帮教应转向专业的“社会工作”模式,摒弃传统的“管、监、控”,以平等、尊重、接纳的态度,提升服务对象的自我管理能力,并促进其与社会环境的良性融合。

如今,全国从事社区矫正和安置帮教社会工作的社会组织数量增多,但多数仅参与单项工作,如教育帮扶、心理辅导、公益服务等,未能达到新航总站的规模与全流程覆盖水平。

一般来说,针对刑释人员的安置帮教期限为五年。今年11月,纪浩正式与黄蒙解除帮教关系。在此之前,他为黄蒙介绍了一份保安工作。如今,黄蒙生活稳定,临近退休。

在纪浩看来,这是一项没有终点的工作。他的手机里至今保存着不少帮教对象的联系方式。即便出狱多年,在生活中一遇到问题,纪浩都是他们可靠的求助者。

纪浩呼吁,社会对于刑释人员的限制应“因罪而异”,不能“一刀切”。要打破传统观念中“一朝犯罪,终身犯罪”的错误标签,建立可修复的犯罪记录制度。

“只有政府、企业、社会组织形成合力,他们才能够实现从‘回归社会’到‘融入社会’的转变。”他说。

洗衣厂内的标语。甘煜敏 摄

洗衣厂内的标语。甘煜敏 摄

(为保护受访者隐私正规配资平台推荐,文中刑释人员均为化名)

元鼎证券_元鼎证券官方下载-欢迎下载安装官方APP,轻松使用各项功能提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。